「牛が好き!」掲載内容へのご意見等について(4/18更新)

自己紹介が遅くなりました。今年(平成28年)4月から「牛が好き!」コーナーに闘牛関連事項を掲載しています富田圭司と申します。

「牛が好き!」はコメント欄が設定されていないため、掲載内容にに誤りがあった場合や不適当な表現があった場合にも直接には指摘を受けることが出来ません。

大変お手数ですが、ご意見ご希望や指摘したいこと等がありましたら、下記アドレス

このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。までご連絡下さいます様お願いします。

尚、番組表(プログラム)が入手出来次第、順次掲載する予定ですので、過去記事も更新日時をチェックしてさかのぼってご覧くだされば幸いです。

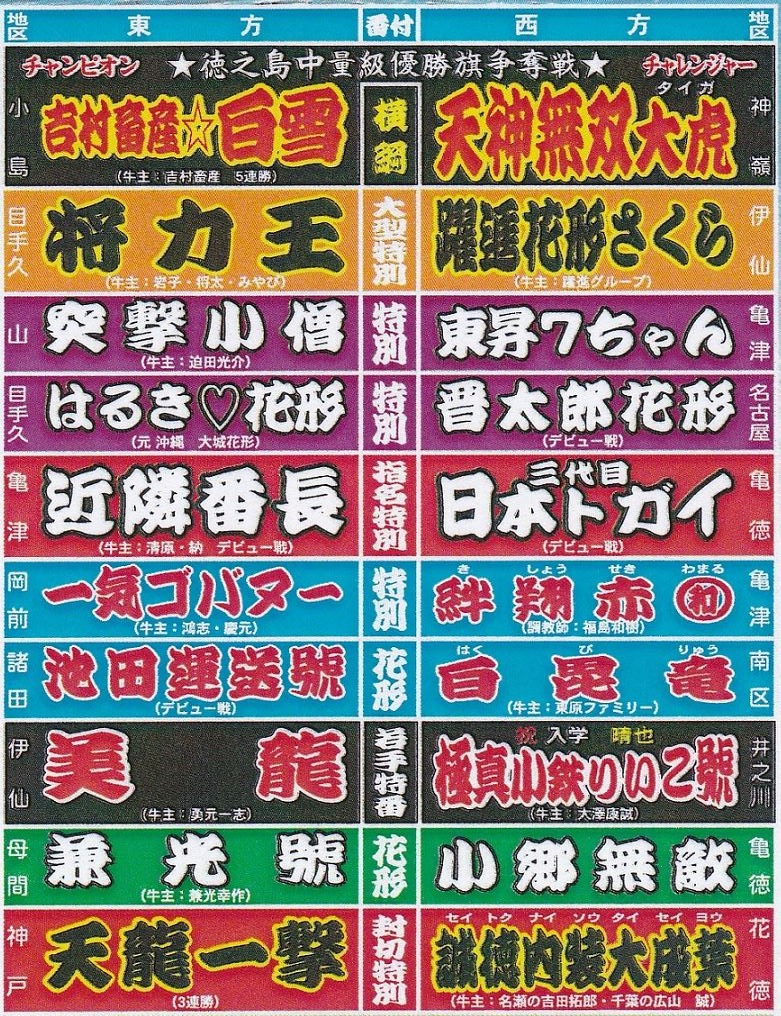

5/4中量級優勝旗争奪戦予定番組(4/17更新)

◇全島中量級優勝旗争奪戦◇

日時:平成28年5月4日(水・祝)午後1時対戦開始

場所:徳之島なくさみ館

主催:徳之島町闘牛協会

後援:徳之島闘牛連合会

勝利牛トロフィー寄贈:佐田建設、(有)元山建設

入場料:高校生以上3000円、中学生1000円、小学生以下無料

【中量級戦】

チャンピオン 吉村畜産☆白雪(小島)

vs チャレンジャー 天神無双大虎(タイガ、元沖縄 剛力天神丸、神嶺)

【大型特別】

将力王(牛主 岩子・将太・みやび、目手久)

vs 躍進花形さくら(牛主 躍進グループ、伊仙)

【特別】

突撃小僧(牛主 迫田光介、山)

vs 東昇7ちゃん(亀津)

【特別】

はるき♡花形(元沖縄 大城花形、目手久)

vs 晋太郎花形(デビュー戦、名古屋)

【指名特別】

近隣番長(牛主 清原・納、デビュー戦、亀津)

vs 三代目日本トガイ(デビュー戦、亀徳)

【特別】

一気ゴバヌー(牛主 鴻志・慶元、岡前)

vs 絆翔赤(和)(調教師 福島和樹、亀津)

【花形】

池田運送號(デビュー戦、諸田)

vs 白毘竜(牛主 東原ファミリー、南区)

【若手特別】

美龍(牛主 勇元一志、伊仙)

vs 祝入学晴也 極真小鉄りいこ號(牛主 大澤康誠、井之川)

【花形】

兼光號(牛主 兼光幸作、母間)

vs 小郷無敵(亀徳)

【封切特別】

天龍一撃(3連勝、神戸)

vs 誠徳内装大成葉(牛主 名瀬の吉田拓郎・千葉の広山誠、花徳)5/3全島一&ミニ軽量級予定番組

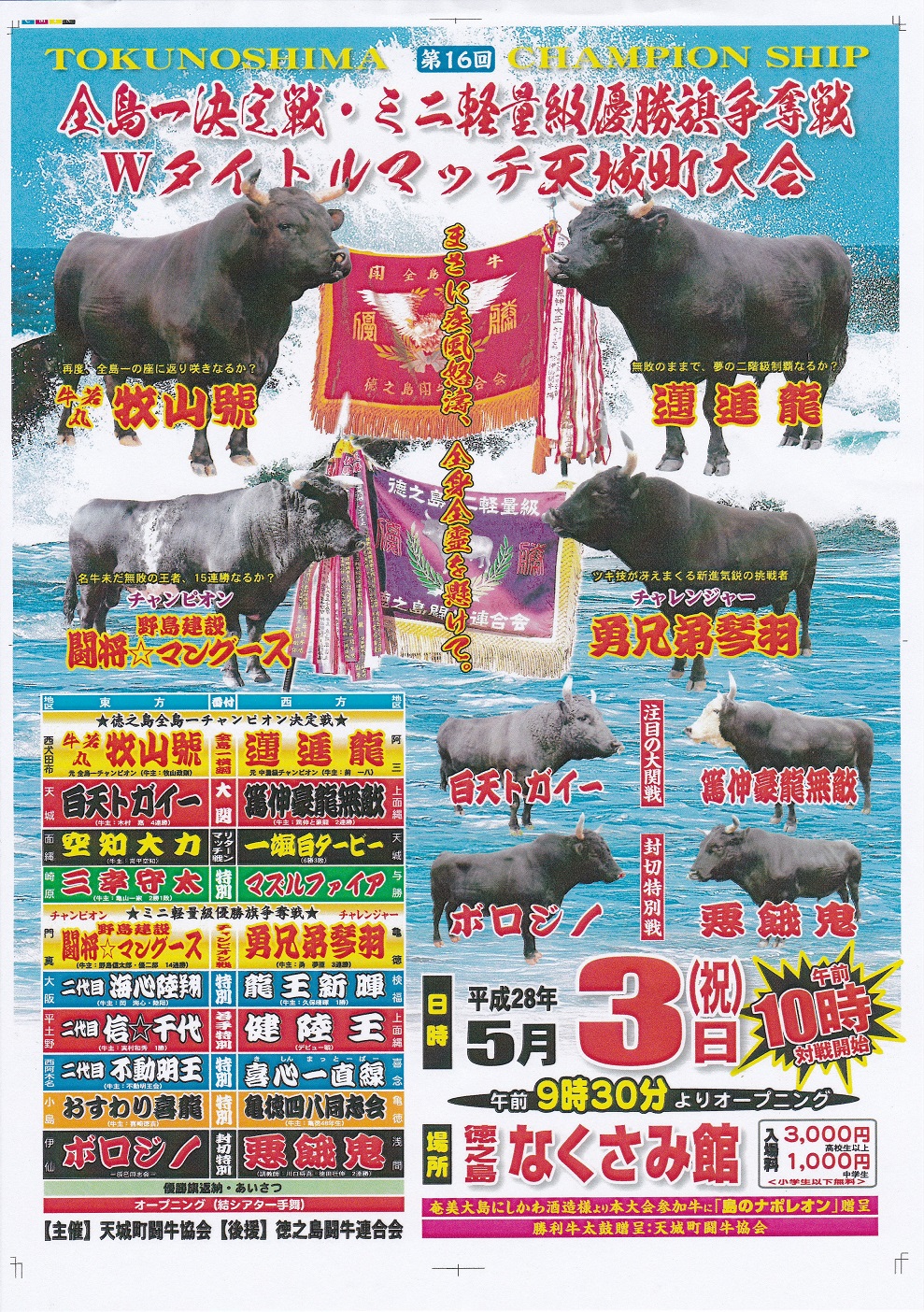

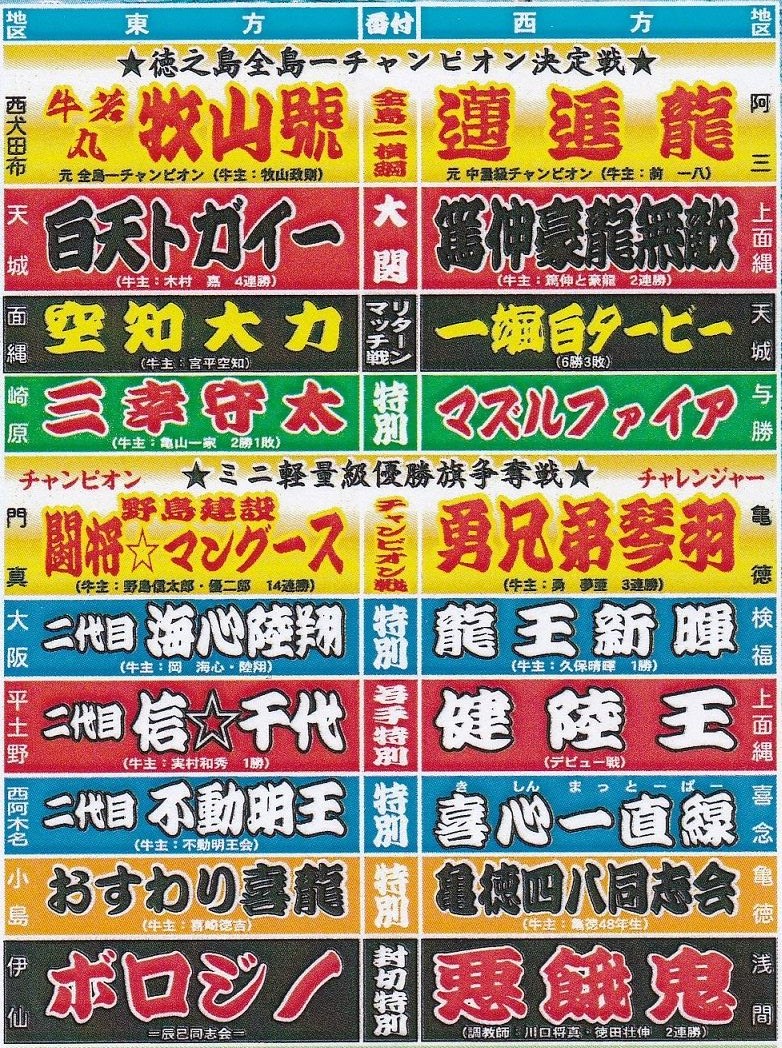

【徳之島全島一チャンピオン決定戦】

牛若丸牧山號(元徳之島全島一チャンピオン、西犬田布)

vs 邁進龍(元中量級チャンピオン、阿三)

【大関】

白天トガイー(天城)

vs 篤伸豪龍無敵(上面縄)

【リターンマッチ戦】

空知大力(天城)

vs 一颯白タービー(天城)

【特別】

三幸守太(崎原)

vs マズルファイア(与勝)

【ミニ軽量級戦】

チャンピオン 野島建設闘将☆マングース(門真)

vs チャレンジャー 勇兄弟琴羽(亀徳)

【特別】

二代目海心陸翔(大阪)

vs 龍王新暉(検福)

【若手特別】

二代目信☆千代(平土野)

vs 健陸王(上面縄)

【特別】

二代目不動明王(西阿木名)

vs 喜心一直線(喜念)

【花形】

おすわり喜龍(小島)

vs 亀徳四八同志会(亀徳)

【封切特別】

ボロジノ(伊仙)

vs 悪餓鬼(浅間)

5/2軽量級優勝旗争奪戦ナイター闘牛大会予定番組(4/17更新)

日時:平成28年5月2日午後6時30分開始

場所:徳之島なくさみ館

主催:上面縄闘牛組合、 後援:徳之島闘牛連合会

【軽量級戦】

チャンピオン 仲興業(元 誠天隆愛ちゃん号、牛主 仲暢章、調教師 豊田、5連勝、花徳)

vs チャレンジャー 賢大雅亮太号(牛主 稲富亮太、3連勝、喜念)

村田興業龍樹(牛主 永治龍樹、1勝、大阪)

vs 祝 宮永久子 米寿記念 誠大力号(牛主 宮永誠、1勝、目手久)

勇真晴(牛主 猪若グループ、デビュー戦、伊仙)

vs がんばるぞー元気くん(牛主 元気会、名古屋)

祝 龍翔入学記念 中兄弟蓮希(牛主 蒼唯・樹希也・優悟、5勝1敗、阿三)

vs Bar Shinka それいけ嵐嵐(調教師 仲島大智、6勝2敗、鹿児島市)

大虎嵐(牛主 松元康素、松原)

vs YMTフレンズ 新たな笑撃(牛主 澤卓郎、デビュー戦、検福)

極真花形富沢号(牛主 富沢隆則、4連勝、上面縄)

vs 天心大空(牛主 宮田大空;天城)

大岩(牛主、勇心・凱政、伊仙)

vs 田中三剣姫十六(牛主 田中三姉妹、上面縄)

大和城(ヤマトグスク)花形(牛主 Team Astors、天城)

vs 富本刃金王(ハガネキング、牛主 富本一男、デビュー戦、上面縄)

躍進戦闘みゆき(牛主 義英喜、伊仙)

vs 富強力(牛主 富一真、デビュー戦、上面縄)

友心樹龍(牛主 吉田友也、2連勝、母間)

vs 海帆汐千パンダ(牛主 中富四姉妹、1勝、上面縄)

5/1全島若手花形闘牛大会予定番組(4/14更新)

◇全島若手花形闘牛大会◇

日時:平成28年5月1日午前10時より

場所:徳之島なくさみ館

主催:目手久闘牛愛好会

入場料:大人2000円、小人1000円

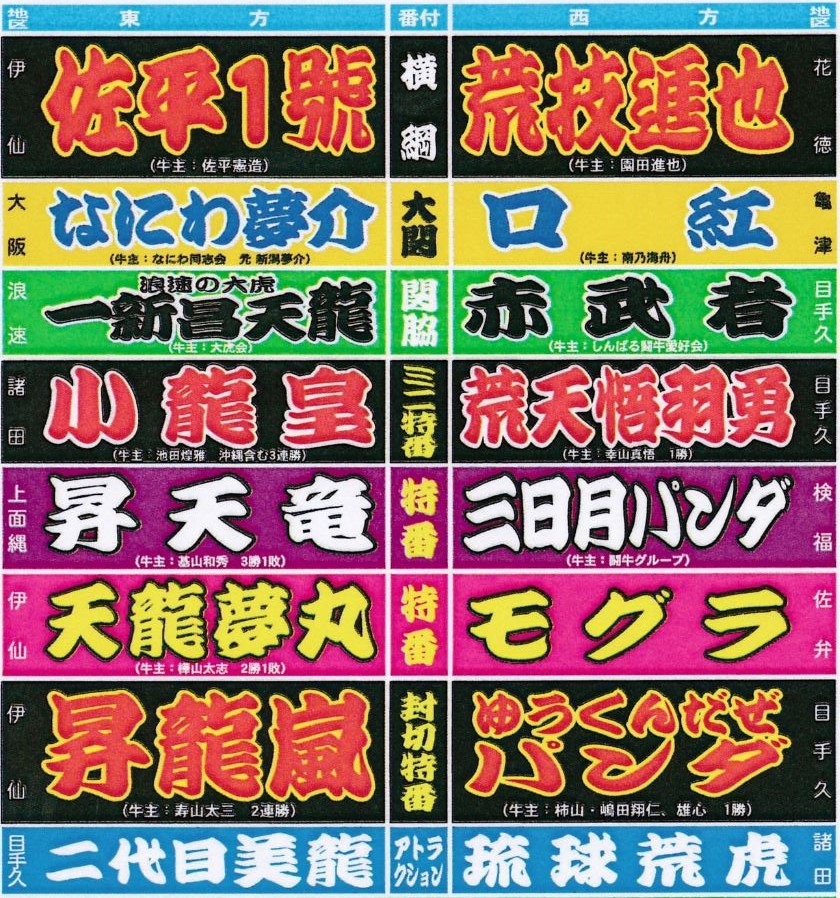

【横綱】

佐平1號(牛主 佐平憲造、伊仙)

vs 荒技進也(牛主 園田進也、花徳)

【大関】

なにわ夢介(牛主 なにわ同志会、元新潟 夢介、大阪)

vs 口紅(牛主 南乃海舟、亀津)

【関脇】

浪速の大虎 一新昌天龍(牛主 大虎会、浪速)

vs 赤武者(牛主 しんばる闘牛愛好会、目手久)

【ミニ特番】

小龍皇(牛主 池田煌雅、沖縄含む3連勝、諸田)

vs 荒天悟羽勇(牛主 幸山真悟、1勝、目手久)

【特番】

昇天竜(牛主 基山和秀、3勝1敗、上面縄)

vs 三日月パンダ(牛主 闘牛グループ、検福)

【特番】

天龍夢丸(牛主 樺山太志、2勝1敗、伊仙)

vs モグラ(佐弁)

【封切特番】

昇龍嵐(牛主 寿山太三、2連勝、伊仙)

vs ゆうくんだぜパンダ(牛主 柿山・嶋田翔仁・雄心、1勝、目手久)

【アトラクション(若手稽古)】

二代目美龍(目手久) vs 琉球荒虎(諸田)

4/17徳之島きびまつり製糖終了なぐさみ大会結果(4/17更新)

平成28年4月17日(日)正午オープニング(結シアター手舞)

平成28年4月17日(日)正午オープニング(結シアター手舞)

第一部 ◇製糖終了なぐさみ大会◇

【横綱】

〇龍神白岩(元ミニ軽量級チャンピオン 東和技研白岩、尾母)

×闘牛戦士ワイド号(元 舞海 3連勝中 3勝1敗、沖縄)・・・21分24秒

【特別戦】

×マルシン 鉄兵号(天城)

〇作山白宝(亀津)・・・3分21秒

【特別戦】

×小林兄弟影虎号(天城)

〇天龍剛虎号(沖縄)・・・不戦勝

【特別戦】

〇九紋龍(沖縄)

×ナイキ(亀津)・・・不戦勝

【特別戦】

×闘昇絆(犬田布)

〇瀬田海キビ生産組合号(伊仙)・・・不戦勝

【封切特別戦】

〇龍神ゴールド(亀津)

×小岩パンダ(東京)・・・0分21秒

-以下二番アトラクション(未デビュー牛稽古)-

△桜乱坊(牛主 辰巳同士会、犬田布)

△芽音王(牛主 めいちゃん 2歳、母間)・・・5分引分

▲Gold Ship海舟(花徳)

▲いくと花形りょうた号(亀津)・・・対戦取消

--------------------------------------

第二部 演芸/ライブ(澤 愛香、風間美沙子、伊舎堂さくら)

第三部 お楽しみ大抽選会(100品以上、総額250万円相当)

-----------------------------------------------------------------------------------

主催:徳之島三町ハーベスターイベント実行委員会

協力:JAあまみ徳之島事業本部・天城事業本部

入場抽選券:1000円(小学生以下入場無料)

5月大会公式計量結果

平成28年3月24日(木)午前9時より実施

場所:徳之島中央家畜市場

【中量級】

吉村畜産☆白雪:928kg

剛力天神丸(沖縄名):934kg

【軽量級】

仲興業(元 誠天隆愛ちゃん):828kg

賢大雅亮太号:840kg

【ミニ軽量級】

野島建設闘将☆マングース:713kg

勇工業琴羽:742kg

第18回 韓国の闘牛(下)

〔規模では世界一と言える韓国の闘牛〕

また、闘牛場は野球場並みの広さがあり、闘牛大会のオープニングではパラグライダーが空を飛び、民俗芸能の披露や人気ミュージシャンのオンステージで、観客はノリノリ状態。大会が始まると、何か違和感がある?日本の勢子は牛の左側につくが、韓国の勢子は右側に立つので、勢子同士が並んだようになるためだと思われます。

写真:次々と観客が訪れる会場入り口

写真:次々と観客が訪れる会場入り口

いざ、徳之島(日本代表)の黒い牛と清道の赤牛(韓国では黄牛と表記)が対戦。満員の観客は、日本の牛が優勢だとブーイング。韓国の牛が勝つとスタンディングオベーションで熱狂する。正に、サッカーの日韓戦さながらでした。

現在は、ドーム式闘牛場で大会が開催されています。韓国の情報誌「スッカラ」の掲載記事によると、座席数は1万1245席。毎年開かれる闘牛祭りには、全国から40万人以上の観光客が訪れるそうです。「勝ち牛投票券」いわゆる「闘牛クジ」が公営化されており、掛け金は日本円で約10円~1万円まで。牛の区別がつくよう体に赤か青の印がペイントされ、勢子も同色のシャツを身に着けます。1シーズンの規模では、清道の闘牛が世界一と言えるかも知れません。

第17回 韓国の闘牛(上)

この連載の第21回で、中国やインド、タイやバングラディシュなど東南アジア、世界自然遺産登録地のカンボジアの闘牛を紹介しました。

今回は、かつて徳之島と闘牛を通して交流をしていた、韓国清道(チョンド)郡の闘牛について紹介します。当時の清道では、徳之島の牛が日本代表として闘牛大会に出場し、大会を大いに盛り上げていました。しかし、2000年代初頭に発生した「狂牛病」と呼ばれる牛海綿状脳症(BSE)によって、牛を韓国に持って行くことが不可能となったことなどから、闘牛の交流は途絶えています。

〔祝祭行事としての韓国の闘牛〕

清道の闘牛を観戦して最も驚いたのは、その規模の大きさです。「5日間に渡ってトーナメント方式で大会が開催され、一日当たり3万人で延べ15万人が訪れる」などと事前に聞いていましたが、闘牛場を囲むように様々な出店が軒を連ね、飲食店の屋台はもちろん、衣料品店や携帯ショップ、健康測定のコーナーまでありました。闘牛ロデオや闘牛写真展など、家族連れで来ても飽きずに済みそうな施設が揃っているのです。

写真:満員の闘牛ファンでにぎわう闘牛場

写真:満員の闘牛ファンでにぎわう闘牛場

第16回 カンボジアの闘牛

〔カンボジアの闘牛〕

世界遺産として有名なアンコールワットなどがあるカンボジアでは、観光客向けに伝統芸能の影絵芝居「スバエク」が、レストランなどで披露されていました。偶然にもその中に「闘牛の話」があり、非常に驚きました。芝居はカンボジア語で演じられるため、観客にはそれぞれの言語に要約された文章がテーブルに置かれます。紹介文は、次の様な内容でした。

「闘牛の話」

カンボジアでは現在、賭けが禁止されています。このお話では、二人の男たちと一人の女性がひと儲けしようとお金を賭けて闘牛をしている場面から話が始まります。しかし、最終的には警察官が駆けつけて彼らを警察署へと連れて行ってしまうのです。

芝居を観た感じでは、二人の男性が談合して闘牛の稽古を見せ、絶対勝てるからと女性を抱き込み金儲けを企むものの、結果的にその牛が負け「話が違う」と内輪もめを始めて取っ組み合いになり、警察の世話になってしまうという内容のようでした。

島でも「牛はだきだき」とか「させてみないと分からない」と言われています。古来より闘牛を「なくさみ」と呼んでいるのは、全力を出して闘う牛の姿が人を引き付けるからではないでしょうか?

何しろ、相手を選ぶのは主であり、牛も「こんな武器(角)の敵なの!」とか「今日は体調が悪い」などもあるはずですが、殆どの牛は全力を出して闘うからこそ「なくさみ」であり、その姿に人間も励まされるのだと思います。

国が違っても、人々を元気づける力が闘牛にはあるようです。世界遺産登録に向けても、健全な闘牛文化の育成が大事であると感じました。